ハインリッヒの法則をご存じでしょうか?

1:29:300の法則とも呼ばれます。

重大な事故:軽微な事故:ヒヤリとする出来事=1:29:300

とされている法則です。

医療現場や航空関係のような、小さなミスでも命の危険に繋がるような仕事で働いてる人なら知ってる人は多いかもしれません。

それ以外の企業で働いてたとしても、毎日小さなミスが絶えない人は、1年以内に重大な事故を招きかねないので、危険の芽は摘んでおこうという法則です。

生活の中に数字の法則は数多くあり、もちろんそれはビジネスの中にも存在します。

今回はビジネスマンとして覚えておきたい〇〇の法則を3つご紹介します!

仕事を進める上で、中には日常生活でも使える法則がありますので、覚えて損はありません!

・法則を知ってもっと楽に行動したい

・数字や割合に興味がある

パレートの法則

80:20の法則ともいわれ、売上げの8割は2割の社員に依存するといった傾向をさします。

つまり少数精鋭の出来る社員が、多くの結果を残しているという事です。

ビジネスマンとして周りから称賛されたい、会社に貢献する結果を残したい。

そう思う人は多いと思います。

ではどうすれば、上位20%にくい込めるか。

それは選択と集中です。

もう1つ、パレートの法則から分かる事があります。

それは全体の作業時間の20%が、80%の成果に繋がるという事です。

つまり80%の作業時間が無駄な20%を産んでいるという事です。

試行錯誤して作った資料。

思い返せば無駄に遠回りして作ったなぁ…という経験はありませんか?

求められてる要求と期待値は何か。

それを超える魅力的品質は何か。

実行に移す計画は適切か。

自己判断で選択を誤らないよう、相手と認識を合わせて進めましょう。

262の法則

「働きアリの法則」ともいわれ、2割はよく働き、6割は普通に働き、2割は怠けるというものです。

会社などの組織でも、仕事のできる人・普通の人・できない人が2:6:2の割合で分かれます。

身に覚えはありませんか?

下位2割を排除しても、普通の6割から新たな下位2割が生まれてしまうため、排除しても1人当たりの工数が増えるだけです。

つまり組織では下位2割の失敗や足手まといも織り込み済みで業務を回す必要があります。

また人間関係でも262の法則は当てはまります。

自分の味方は2割・無関心が6割・常に敵になるのが2割です。

30人クラスであれば、6人がお昼も帰りも一緒の仲良しグループ、18人が卒業すれば名前を忘れる人たち、6人がいつも自分の陰口を言う嫌な奴。

私の学生時代の体感も、そんな感じでした。

会社組織しかり、人間関係しかり、常に自分の障害になる2割の人間は存在します。

会社であれば、その2割を考慮して仕事を進める。

人間関係であれば、その2割とは縁を切る。

それしか対策は無いでしょう。

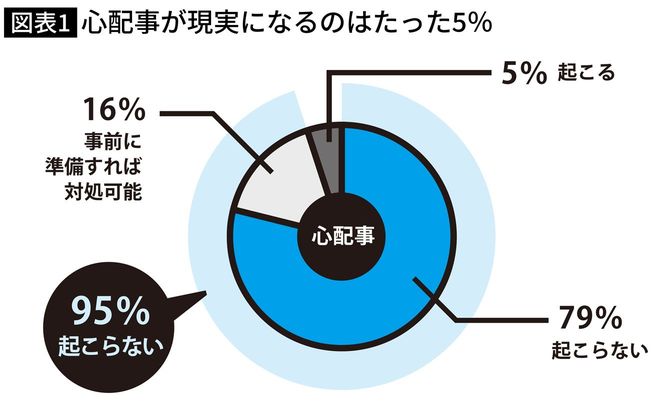

心配事の9割は起こらない

客先に怒られたらどうしよう

恋人が出来ないまま独り身になるのかな

余裕のない老後になってしまったら…

このような不安は誰しも考えてしまうでしょう。

しかし安心してください。

心配事の95%は実際には起こりません。

だからと言って無策で行動して良いわけではありません。

事前準備による可能な対処は16%が含まれています。

また、この手の心配事・不安・リスクといった悩みで最も無視すべきことは『相手の行動』です。

『馬を水辺まで連れて行く事は出来ても、水を飲ませる事は出来ない』

アドラー心理学で有名な『課題の分離』です。

いくら相手の心配をしても、実際に行動するのは相手次第です。

他人の行動は本人にしか変えることは出来ないため、自分の課題に注視しましょう。

参考書籍紹介

FACT FULNESS

ハンス・ロリング

分断本能、ネガティブ本能、直線本能、etc…

人間は『思い込み』から世界で起きている数字を正しく把握できていません。

今世界で何が起きているのか、今後何が起こるのか。

大人の教養として知っておきたい数字てんこ盛りです。

まとめ

売上げの8割は2割の社員に依存する

2割はよく働き、6割は普通に働き、2割は怠ける

心配事の79%は起こらず、16%は事前準備で対処可能

知っているだけでビジネスの組織構造が見えてくるものや、ビジネスの枠に収まらず実生活に役立つ、メジャーな法則をピックアップしました。

これらの法則は行動心理学や統計学に則った科学的根拠が裏付けてあります。

頭の良い人がネットや本でいくらでも知識を提供してくれてます。

その知識を活かして知恵にするのは、いつも自分自身です。

法則を生かすも殺すも自分次第です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26646cc4.aea0560b.26646cc5.1b161bb6/?me_id=1213310&item_id=19435612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9607%2F9784822289607.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント