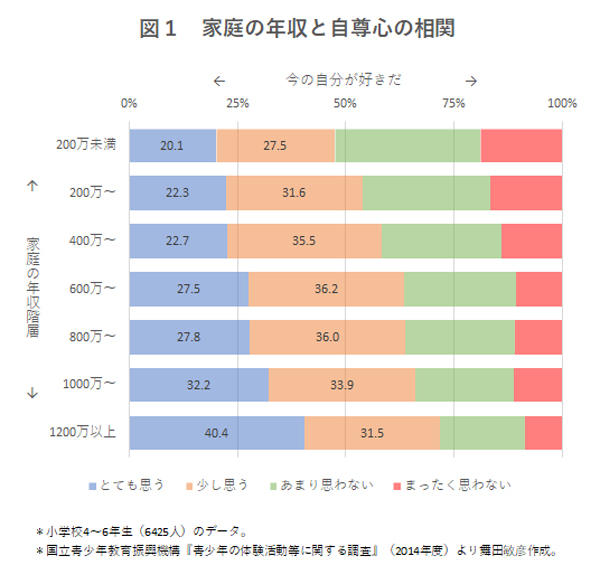

低所得の家庭の子どもは、将来も低所得のまま

高所得の家庭の子どもは、将来も高所得のまま

内閣府調査によると

「父母のいずれも大学またはそれ以上の学歴」だった場合の貧困率は3.9%

「父母のいずれかが、大学またはそれ以上の学歴だった場合」の貧困率は6.4%

「その他の場合」の貧困率は19.0%でした。

父、母別に最終学歴ごとの貧困率をみていくと

母親の最終学歴が「大学またはそれ以上の場合」は4.6%

「高校卒」の場合は19.7%

「中学卒」の場合は40.6%。

父親の最終学歴が「大学またはそれ以上の場合」は5.3%

「高校卒」の場合は14.1%

「中学卒」の場合は33.3%でした。

親が高卒か、それとも大卒以上かで、貧困率に3倍以上の差が生じています。

先述した低所得と高所得の溝を埋めることは難しく、当然それは子どものメンタルにも影響します。

・親の都合で子どもに迷惑を掛けたくない

・子どもには出来るだけ良い環境で育ち、少しでも立派な大人に成長してほしい

全ての親なら そう思うのは当然でしょう。

ならば貧困層の環境でもどう育てれば子どもは立派に育つのか。

今回紹介する本はポール・タフが書かれた『私たちは子どもに何ができるのか』を解説していきます。

幼少期教育にスポットした書籍で、この時期の子どもに大きな能力差はありません。

しかし将来優秀な大人になるか否かは、幼少期のある能力差で決定的に変わります。

ウチは貧困層じゃないから関係ない

と切り捨てるなかれ。

幼少期の教育は全員同じスタートラインです。

無関係な親はいません。

・子どもには立派に成長してほしい

・大人になってから苦労してほしくない

非認知能力

先述したある能力差とは非認知能力(ソフトスキル)です。

英才教育とかいいから

とにかく非認知能力高めろ

とポール・タフご本人が随所で主張しています。

認知能力はテストで数値化できる能力であり、非認知能力は数値化できない内面的な能力です。

もちろん上記はその一例です。

認知能力は訓練次第で何歳からでも習得できます。

しかし非認知能力は中高生から、ましてや大人になってから習得することは非常に難しいスキルです。

では非認知能力はどのようにして習得するのか。

それは環境の産物です。

子どもにとって最も大きく影響を与える環境、それは家族です。

いつ如何なる子供の反応や発言に対して、叱ったり圧力をかけて、逆境やストレスを感じさせてはいけません。

非認知能力の高め方

優秀な子供にするには非認知能力が必要で、それには家庭環境が大事。

とは言ったものの、家庭環境を軽視している親は少ないと思います。

しかし親が整えた家庭環境は、子どもにとって有意義な環境でしょうか?

- 好き嫌いさせず食べさせる

- TVや遊びの時間を奪う

- 学習塾に通わせる

- 無理やり習い事をさせる

ある実験をご紹介します。

あらゆる行動を子どもと共に過ごした家庭と、栄養の補助を受けた家庭。

どちらも貧困家庭ではありますが、非認知能力がより高い結果を出したのは、どちらの家庭か?

答えは行動を共にした家庭です。

子どもと共に過ごすことをアタッチメント(愛着)と言われます。

これを増やすことで実験を行った子どもは中高生になっても非認知能力は高いままだったそうです。

具体的に過ごした内容は、子供と遊ぶ、本を読む、話をする、等です。

確かに幼少期に読み書き・計算・語学・水泳や体操(認知能力)に触れていれば、小学校時代にアドバンテージになるでしょう。

しかし本書では それ以上に、アタッチメントを増やすことで非認知能力が向上し、人付き合い・心の強さ・やる気の高め方を身に付けることが重要だと主張しています。

子どもにとって良い環境=習い事…?

そう勘違いする親は多いでしょう。

しかし自分がやっていた習い事の多くは、大人になって振り返ると有意義なものだったでしょうか?

私は子どもの頃、サッカー・水泳・英語・学習塾に通っていました。

サッカーも水泳も大人になってから何の役にも立ちません。

ボールとグラウンドが無ければサッカーの実力は発揮できませんし、水泳をやっていたからと言って水難救助ができるわけでもありません。

英語に関しても中1まで授業が楽でしたが、徐々に付いて行けず、高校ではしっかり苦手分野になりました。

学習塾は中学受験は受かったものの、大学受験は落ちて一浪してます。

体育のサッカーや水泳の授業、小学校時代の授業、中1英語の授業では輝けますが、それ以外では光を失っています。

習い事(認知能力)は局所的にしかスポットを浴びず、辞めてから振り返ると意味があったのか疑問に感じます。

それよりもアタッチメントを増やし非認知能力を向上させれば、物事をやり抜く力・集中力・粘り強さ等を身に付けることが優先でしょう。

本書には書かれていませんが、幼少期・小学校までは非認知能力を高めることに注力し、物事をやり抜く力・集中力・粘り強さが身に付いたと判断出来てから、習い事の認知能力を身に付けることが良いかもしれません。

子どものモチベーションの上げ方

集中力が無く、子供の勉強に手を焼く

このような悩みを持つ親御さんは多いでしょう。

そもそもモチベーションとは何でしょうか?

何をしたら高いモチベーションが維持できるでしょうか?

モチベーションとは内発的動機付けと位置付けられ、以下の3つの性質から構成されています。

モチベーション(内発動機付け)=自律性+有能感+関係性

自律性:自己決定

有能感:自身の能力を実感する

関係性:価値を認められた、尊重された

あれやれ これやれと頭ごなしに指示することも、ご褒美をチラつかせることも、これらは外発的動機付けです。

一時的には行動しますが、率先して行動することはなく、モチベーションが持続しないでしょう。

子どもが何をしたいか常に選択肢を提示し(自律性)

数字や目に見える形で結果をフィードバックし(有能感)

その結果・過程・存在に感謝する(関係性)

参考書籍紹介

僕が親ならこう育てるね

ひろゆき

論破王ひろゆき氏が初めて書かれた教育本。

日本のシステムと子育てに対して、ひろゆき節全開の1冊。

本書『私たちは子どもに何ができるのか』の現代日本エディション的立ち位置でしょう。

まとめ

子どもと過ごす時間(アタッチメント)を増やすことが、非認知能力の向上につながる

子どものモチベーションの上げ方

モチベーション(内発動機付け)=自律性+有能感+関係性

自律性:自己決定

有能感:自身の能力を実感する

関係性:価値を認められた、尊重された

いかがだったでしょうか。

子どもが出来ると分かった時には、これらの事は頭では理解できていたはずです。

しかしいざ子育ての現場に立つと感情的になり、理想通りの教育が出来ない。

それが現実だと思います。

ですが本書は膨大なデータと科学的根拠に裏打ちされた子育てのバイブルです。

感情的になった時こそ本書に立ち返り、自分と子どもを見直すきっかけになれたらと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26646cc4.aea0560b.26646cc5.1b161bb6/?me_id=1213310&item_id=18767467&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2467%2F9784862762467.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/26646cc4.aea0560b.26646cc5.1b161bb6/?me_id=1213310&item_id=20440166&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9412%2F9784594089412_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント